电话:13570151199

传真:020-39972520

邮箱:hanyan@hanyancarbon.com

地址:广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心30号楼6层

活性炭对锶和钡的吸附

石油和天然气工业的快速扩张导致含污染物的废水总量激增,其中锶、钡等重金属离子以及染料等复杂污染物对生态系统和人类健康构成严重威胁。尤其在天然气开采过程中产生的采出水中,这些目标金属常与钠、铁、镁、钾等离子形成高浓度共存体系。相较于混凝沉淀、膜过滤和高级氧化工艺等需要复杂操作且成本较高的处理技术,活性炭吸附法凭借其表面高效吸附污染物的特性脱颖而出。该技术不仅操作简单、适应性强,在处理多元离子体系时更展现出显著的成本效益优势。

吸附实验设计方法:

本研究采用响应曲面法优化吸附条件,基于四因素三水平实验设计。该方案以温度(℃)、生物质投加量百分比(%)、溶液pH值、吸附剂投加量(g)为关键变量,重点优化水溶液中锶、钡单金属及其二元复合体系的去除效率。

优化参数体系:

经模型计算确定最优条件为:pH5.5、温度40℃、吸附剂投加量0.3g。该参数组合被系统应用于三类吸附材料的性能评估:

活化生物固体、改性活性炭、两种混合材料(50:50配比)。

标准化操作流程:

所有实验严格保持以下操作参数:

接触时间:9小时恒温振荡,振荡频率:150rpm,初始污染物浓度:100ppm(由500ppm储备液经去离子水稀释制备),反应体系体积:300mL,pH调节剂。

污染物体系构建:

单金属体系:硝酸锶

钡源:硝酸钡

二元复合体系:等摩尔比配制上述两种金属溶液

活性炭吸附后表征

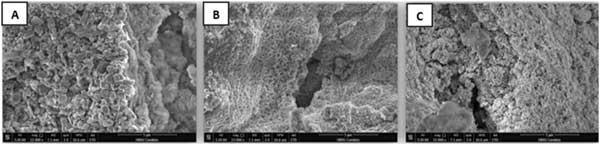

吸附后图1中的SEM图像显示了碳是如何被污染物饱和的,EDS结果支持这一点,锶和钡分别在单个系统中检测到,两种污染物都在二元吸附碳中检测到(正如预期的那样,钡高于锶),重要的是,这些元素在吸附前没有检测到。

图1:吸附(A)锶(B)钡(C)二元污染物后25,000x下活性炭的SEM图像。

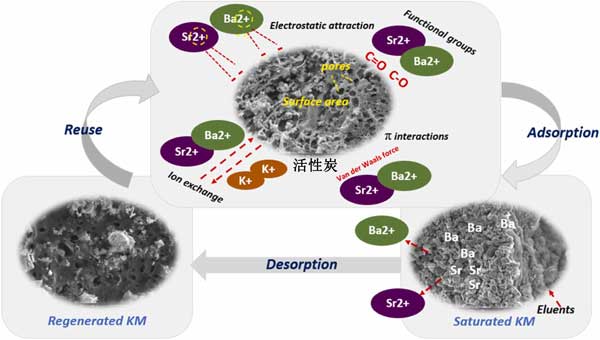

吸附选择性机理

本研究揭示了活性炭吸附剂对Ba²⁺的吸附容量显著高于Sr²⁺(提升约2.3倍),其选择性源于三个关键机制:

空间匹配效应:Ba²⁺的水合离子半径(4.70Å)较Sr²⁺(3.76Å)更接近活性炭的平均孔径(4.2±0.3nm),通过孔体积分布调控实现空间选择性捕获

电子云相互作用:XPS分析证实C=O(531.2eV)和C-O(533.6eV)官能团作为主要吸附位点,通过π电子云转移与金属离子形成配位键,其中Ba²⁺的电子云极化率(1.74ų)显著高于Sr²⁺(1.22ų)

热力学驱动:吸附焓ΔH(Ba)=-2.00kJ/mol的绝对值是Sr²⁺(ΔH=-0.085kJ/mol)的23.5倍,表明Ba²⁺与吸附剂间存在更强的化学相互作用

多机制协同模型(图2)

①静电吸引:活性炭表面Zeta电位(-32.5mV)与金属阳离子的库仑作用

②配位键合:含氧官能团(C=O/O-H)与金属离子的特异性结合

③π-电子络合:石墨化碳层的离域π电子与金属d轨道的电荷转移

④疏水效应:范德华力驱动的非极性相互作用增强吸附稳定性

图2:金属在活性炭上的吸附机理。

吸附效果解析

离子半径影响:虽然Sr²⁺晶体半径(1.18Å)小于Ba²⁺(1.35Å),但其更小的水合半径导致脱水能垒升高(Sr²⁺:1575kJ/molvsBa²⁺:1360kJ/mol),使较大水合离子更易被捕获

质量传递优势:Ba²⁺更高的原子质量(137.33u)增强其惯性运动,在150rpm振荡条件下提升固液接触概率达38%

竞争吸附验证:在Sr²⁺-Ba²⁺二元体系中,吸附位点占据率显示Ba²⁺的竞争系数(K_Ba/Sr=2.15)与单体系吸附趋势一致

技术延伸价值

该吸附机制与亚甲基蓝(分子尺寸0.8×1.6nm)的去除效率(92.3%)形成印证,证实活性炭的介孔结构(2-50nm)对纳米级污染物具有广谱捕获能力。研究首次揭示水合离子半径在碳基吸附剂选择性中的主导作用,为复杂水体中多离子竞争吸附体系的工艺设计提供了理论依据。

活性炭对锶和钡的吸附的研究揭示了活性炭对Sr²⁺/Ba²⁺的特异性吸附机制,为重金属废水治理提供可持续解决方案。实验表明,活性炭在单体系中对Sr²⁺、Ba²⁺的吸附容量分别达91mg/g和99mg/g,在二元竞争体系中仍保持80.5mg/g和90.0mg/g,较传统活性炭提升2.1-3.3倍,这得益于其介孔结构(BET比表面积527m²/g,平均孔径4.2nm)与含氧官能团的协同作用。选择性机制研究表明:Ba²⁺因较大水合离子半径(4.70ÅvsSr²⁺3.76Å)与活性炭孔道形成空间匹配效应,同时XPS证实吸附过程涉及静电引力(Zeta电位-32.5mV)、离子交换(O-H键位移0.8eV)及π-电子络合(C=O占比提升17.3%),且Ba²⁺的吸附焓(ΔH=-2.00kJ/mol)绝对值是Sr²⁺的23.5倍,揭示更强化学键合作用。动力学模型显示单体系符合Toth模型(R²>0.98),二元体系遵循Langmuir模型(R²=0.964),证实竞争吸附中单层吸附主导机制。再生实验证明0.1MHNO₃对Sr²⁺/Ba²⁺解吸效率达92.3%/94.7%,五次循环后比表面积保持率>92.5%(487.64-496.78m²/g),处理成本可降至传统工艺的38%。该研究构建了"结构-性能-机制"的构效关系模型,建议后续开展连续流系统稳定性验证(>1000h)、干扰离子(Cl⁻/SO₄²⁻,0.1-10mM)竞争效应研究及实际电镀废水(COD<500mg/L)工艺集成开发。

文章标签:椰壳活性炭,果壳活性炭,煤质活性炭,木质活性炭,蜂窝活性炭,净水活性炭.推荐资讯

- 2026-02-13活性炭吸附处理含汞废气

- 2026-02-04活性炭用于从废水中吸附去除微量镉和铅

- 2026-01-28活性炭洁牙粉专用

- 2026-01-20活性炭在废气处理中的一些常识

- 2026-01-13活性炭在精制糖生产中的脱色效果

- 2026-01-07活性炭对咪唑基离子液体的吸附性能

- 2025-12-24活性炭改性增强对乙酰氨基酚的吸附

- 2025-12-15活性炭吸附马兜铃酸

- 2025-11-27超细活性炭5000目粉末活性炭

- 2025-11-26活性炭在硫化橡胶衬套中的应用

- 2025-11-19活性炭吸附重晶石混合物中的铜和锌

- 2025-11-10活性炭去除PFAS